耿群 诚通基金管理公司研究总监、董事总经理

诚通基金是诚通集团下属的基金管理公司,是中国国有企业结构调整基金 (以下简称“结构调整基金”)的管理人。结构调整基金是国务院国资委于2016年发起设立的两只国家级股权投资基金之一,另一只是国新管理的中国国有资本风险投资基金(以下简称“国风投”)。国风投获批规模2000亿,结构调整基金获批规模3500亿,16年首期募资1310亿,是当时国内规模最大的单支股权投资基金,国际排名第四。

股权投资行业以前不太需要进行行业配置,过往的股权投资基金关注的行业一般不超过 3到4个,宏观行业配置并不是必要的。但是国家级基金不同,行业配置问题对千亿级的基金是很重要的问题,行业配置不科学,投资可能有很大的风险。但这一领域很少有可供借鉴的实践和研究成果。因此,行业配置模型的研究源于对风险控制和收益的要求。

广义来看,天使投资、 VC/PE一直到pre-IPO都属于私募股权投资的范畴。私募股权投资行业起源于美国,一战时期就已经存在,二战后发展兴盛。行业早期的模式是一些资金实力雄厚的个人,用自有资金投资技术进步相关的创业项目。私募股权投资行业发展到现在,到目前为止仍是美国最发达。截至2019年6月30日,美国证券交易委员会(SEC)已注册登记VC/PE基金管理人1390家,已备案VC/PE基金13919只,管理资产(基金净资产)2.99万亿美元。

需要说明的是,只有管理的规模达到 1.5亿美元及以上的私募基金才需要到SEC备案。多数机构未备案,原因可能是规模确实没达到,也可能是为规避严格监管进行了基金的拆分。市场预计美国私募股权投资行业的实际规模是备案的3万亿美元的3~4倍,也就是10万亿美元左右,单支基金平均规模2.15亿美元。与美国相比,中国还存在一定的差距。截至2020年5月底,股权和创投类私募基金管理人14992家,管理基金规模10.4万亿人民币,管理基金数量37573只,单只私募股权基金平均规模2.76亿元人民币。18年的资管新规对行业的冲击是超预期的,私募股权市场新成立基金数量逐年下降,2019年新成立基金3454只,同比下降16%。今年前五个月新成立基金数量约为1002只,同比降幅扩大,下降约18%。根据各种统计,国资在私募股权基金中占比达到70%左右,市场影响力和话语权逐渐增强。

小规模的基金不需要做资产配置不需要做行业配置,大基金都需要。我们和一些比较大的基金都交流过,他们也一直想做这个配置,但一直没有特别成熟的成果,可见这个配置模型还是有一定难度的。我们是和招商基金研究二部一起研发的这个模型,他们在产业研究方面有丰富的经验,所以我们选择和他们合作,从结果看,这个模型的研发还是非常成功的。

我们搭建的模型是一个管理模型,既可以控制风险,也可以引导收益的来源,所以这个模型在业内的反响较好。模型搭建思路是先做一个单因子的行业配置模型,后续加入了更多的风险收益因子的考量,模型演变为基于风险收益框架的多因子配置模型。

首先介绍一下我们单因子模型的构建思路。单因子模型的核心因子是行业增长率,模型的基本理念是一个国家的产业结构是在一定的规律中动态演进的,通过测算各行业长期的发展前景,综合考虑多层次的收益和风险的因素,探索出适用于一级市场投资的中长期配置框架。

模型的理论基础是钱纳里的工业化阶段理论、佩第克拉克定理以及库兹涅茨人均收入影响论,核心是工业化阶段理论。人均收入水平与产业结构的关系体现为:不同的发展阶段总是对应着一个相对 “合理的”“标准的”产业结构。工业阶段可以缩短但难以逾越。我们观察研究了很多国家产业发展的路径,发现该理论一直是成立的,而且到目前为止还没有被打破的迹象和证据,所以我们仍选择该理论作为模型的基础。佩第克拉克定理以及库兹涅茨人均收入影响论从供给和需求的方面来解释产业结构的变化。从劳动力的角度讲,劳动力随着产业间收入的差异变动而变动。产业之间相对收入的差异导致劳动力向更高收入的部门移动,从而造成产业结构供给侧的变化。人均收入的变化也会引起需求结构的变化,从而从需求端推动产业结构的变化。这三个理论可以解释经济总量的增长和生产要素结构的变化是如何导致产业结构变迁的。另外的因素是产业政策。在很多发展中国家,尤其是中国,产业政策对产业结构变化的影响也是非常大的,所以模型也会加入一些政策因素。

研究思路方面,首先,计算行业的增长空间。计算思路是中国的 GDP总量或人均GDP和产业结构达到发展国家水平时,各个行业的增长空间。计算出各行业的增长空间后,再得出不同期限下的行业配置方案。在单因子的配置方案基础上,再考虑风险和收益,得出多因子的配置方案。行业配置方案既考虑了收益,又考虑了风险,风险部门可以使用,业务部门也可以使用。

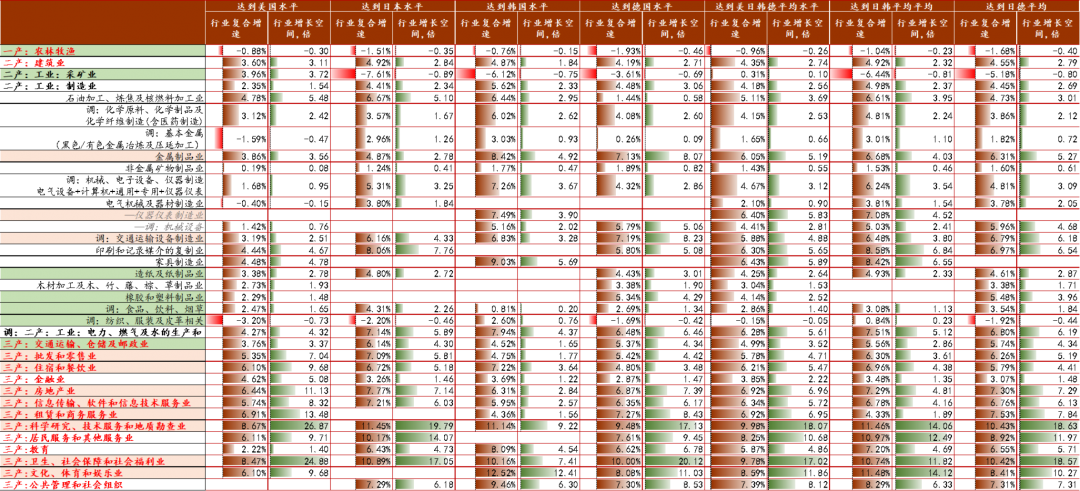

研究框架方面,首先是将中国和发达国家进行横向对比,然后具体计算中国主要行业的预计发展路径和空间。发达国家选择的是美德日韩,美德日是研究比较多的。选择韩国的原因是我们计算发现中国和韩国目前的产业结构所处的阶段比较类似,另外韩国跟中国的产业政策导向比较类似。在对这几个国家进行测算和回顾后,结合中国国情进行测算结果的调整,然后得出了我们单因子的模型的配置建议。在单因子模型的基础上再加入风险收益因素,得出多因子配置模型。

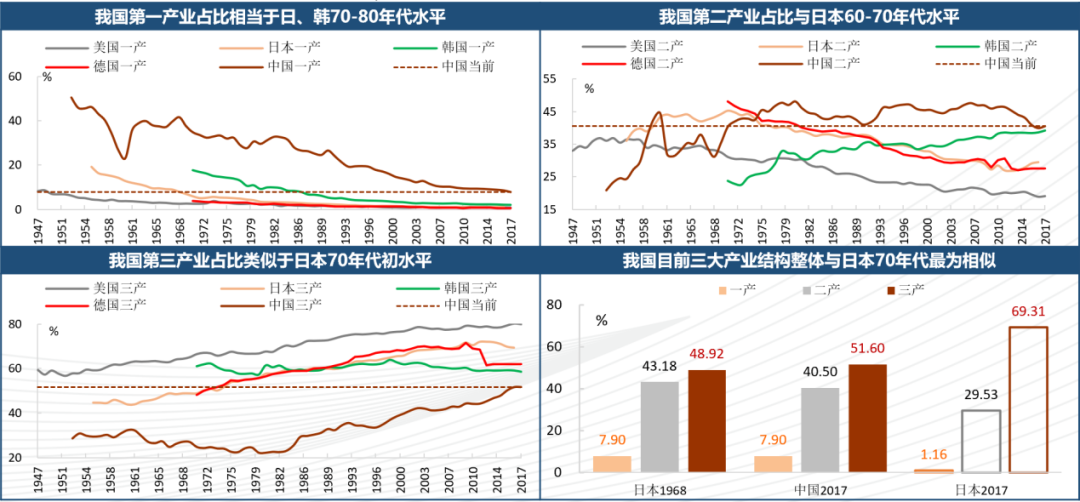

发展进程对比是模型工作量最大的地方,需要其他 4个国家过去30年甚至更长时间的数据,比如美国的数据起始点是四五十年代。构建模型时使用的是近30年的数据,但是基本上把可获得的数据都收集到了。用工业化阶段理论来考量,与其他四国相比,中国各个行业的GDP占比相当于这些国家的什么时期。结论可能是有一些出人意料的。中国第一产业的GDP占比相当于70年代初的日本和80年代末的韩国,第二产业的GDP占比相当于70年代中期的日本和80年代初的德国,和韩国当前的水平比较接近。第三产业的GDP占比和75年左右的德国日本是比较接近的。从数据来看,中国的产业结构和发达国家确实还有比较大的  差距。

差距。

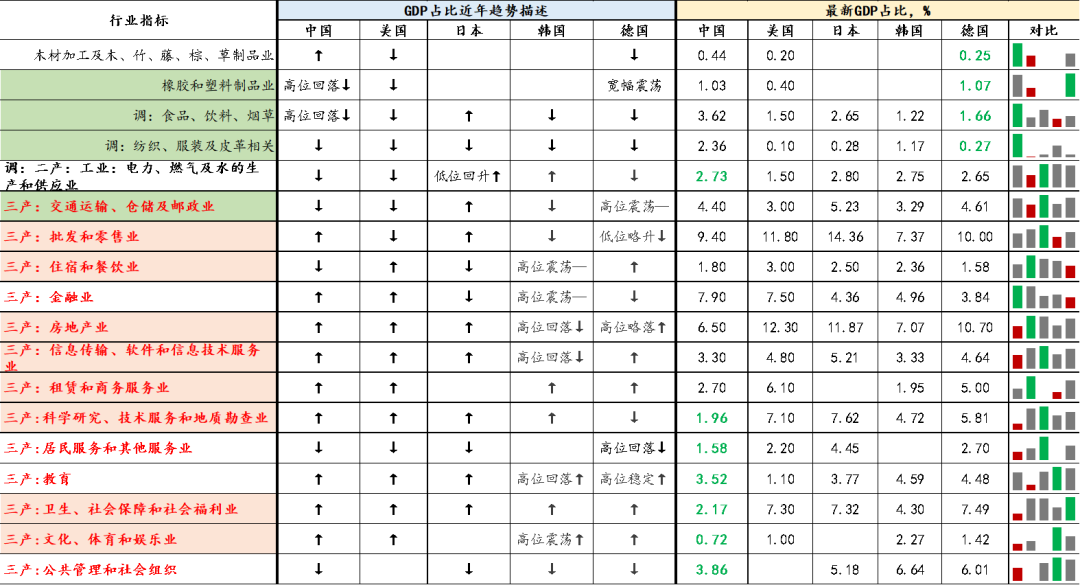

我们试图通过对比中国与美国、日本、韩国、德国可比行业 GDP占比以及其变化趋势,对各行业的发展前景作出合理推测:我国GDP占比小,且发达国家占比仍在上行的行业,未来可能具有较大的成长空间,而我国GDP占比高,发达国家占比却在下行的行业,成长空间可能较为有限。根据对比结果:1)第一产业在各国的GDP占比均一致下行,且我国占比高于其他国家;2)我国第二产业占GDP比重与发达国家相比均不算低,但由于基建、城镇化率、制造业转移、房地产繁荣等国情因素影响,与不同国家之间分化较大。3)第三产业中,多数细分服务业无论是在中国,还是在发达国家都呈现普遍上行趋势,且我国的服务业占比普遍低于发达国家,第三产业未来发展空间最大。

第三产业里,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究、技术服务和地质勘查业,卫生、社会保障和社会福利业基本涵盖了目前增长速度最快的行业。此处使用的是统计局分类,和一般理解可能有些不同。比如一般互联网硬件的制造属于第二产业,但是统计局将其分类为第三产业。医疗卫生属于第三产业,但各种仿制药和医疗器械的制造应该属于第二产业的。但计算是基于细分行业进行,所以行业分类差异的最终影响应该不大。

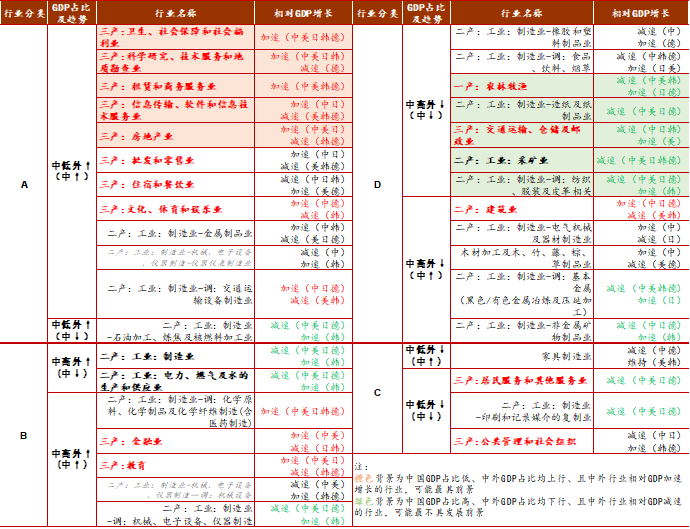

根据之前计算结果,将行业分为 4个象限。A象限是可能最具前景的行业,这些行业在中国的GDP占比较低,国外GDP占比较高,而且仍在上升,这些是需要优先选择的行业。D象限是最不具前景的行业,这些行业在我国的GDP占比较高,但处于下行阶段,在国外的占比也在逐渐衰落。B和C象限处于中间。包含的是在中国占比较高,但是国内和发达国家占比仍在持续上行的行业,或者发达国家占比已经开始下降,但是中国的占比较低,还有一定的提升空间的行业。

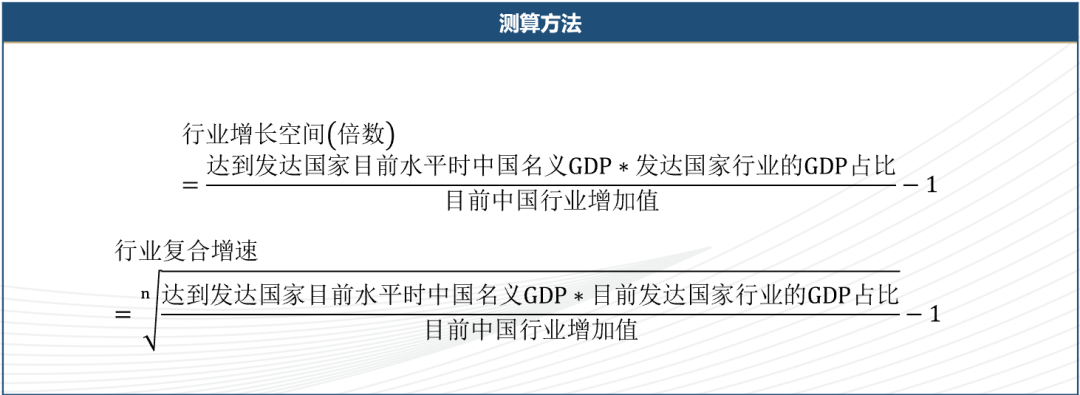

测算方法并不复杂,从GDP总量和人均GDP两个角度对各行业的发展空间(倍数)和复合增速进行理论测算。

GDP总量:当国内名义GDP总量、行业GDP占比均达到美国目前水平时,测算该行业增加值的增长倍数

人均GDP:当国内人均GDP、行业GDP占比均达到发达国家目前水平时,测算该行业增加值的增长倍数

N年复合增速:年份根据1990年以来国内名义GDP、人均GDP数据多项式回归的结果计算

GDP总量角度我们只计算了服务业,由于中国GDP总量已超过多数发达国家,故只能以美国为对比目标。此外,第一、二产业中产品绝大多数是可以进入国际贸易交换的贸易品,存在产业转移和进口替代,这可能造成两国GDP总量相当但这些行业占比仍不一致,而服务业具有较强的非贸易品属性,且每个国家的服务业的需求结构相差不大。

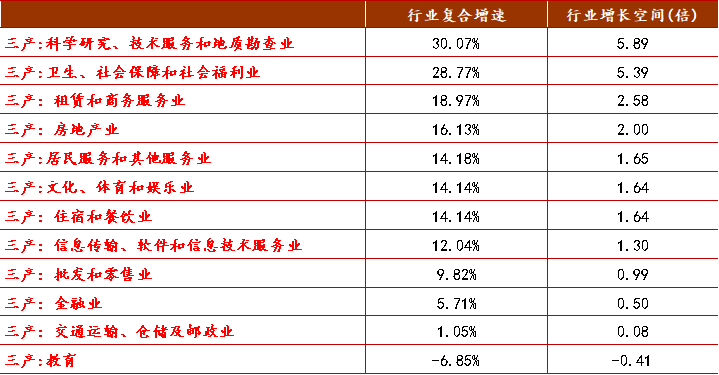

计算结果是第三产业里,科学研究、卫生保障等行业增长空间比较大,交通运输仓储业和金融业位居末位。我们的理解是中国金融业存在超前发展,在国民经济中的占比已经非常高,所以模型计算结果显示增长空间不大,但是这也不是十分合理,后期可以进行一定的调整。教育的前景测算结果也有一定问题,教育行业一直很火热,但测算出的增速不高,这可能是统计出现了偏差或者遗漏,导致了结果的偏差。

人均 GDP角度,我们做了全行业的测算。假设我国人均GDP未来仍大体按照近20余年的发展形势演进,我们将我国1990年以来的人均GDP数据进行多项式回归,所得回归方程为y = 101.38x2 - 870.96x + 4574.6(R² = 0.9926,拟合程度较好),根据回归方程,我国人均GDP达到2017年(模型搭建开始于2018年)美国、日本、韩国、德国、美日韩德平均水平时大致分别需要40年、28年、22年、32年和31年。总结起来,产业结构方面,我们达到发达国家水平需要30年。

根据以上计算逻辑、数据和统计局行业分类,我们测算出了我国人均GDP达到发达国家2017年(部分行业为2016年)水平时国内各行业发展前景。

第一产业的总量增长空间最小,未来重点在于效率的提升。比如最近流行的智能养猪概念,给猪配备芯片,用芯片来记录猪的进食、休息等数据,这就属于效率的提升。第一产业不是完全没有增长空间,新农业还是现在的投资热点之一。

第二产业(重点考察制造业)中,装备制造业、电子工业品增长空间最大,基础工业品位于中上游水平,传统工业和制造业的总量增长空间相对有限,但更注重质量提升。技术的突破在传统工业的空间不是特别大。

第三产业(服务业)最具发展前景,其中,科学研究、技术服务和地质勘查业,卫生、社会保障与社会福利业,文化、体育、娱乐业、信息传输、软件和技术服务业增长空间最大。这和大家的直观感觉应该也是一致的。

这个表是模型最核心的一张表,用纯客观的数据算出每个行业未来 30年的内生增长率,里面可能有一些和大家直观感受不太一样的地方,我们都予以保留,这张表是我们未来研究的基础。在这之上,我们就对这张表做一些修订,主要依据的还是主观判断。这张表基于历史数据计算得出,它是客观的,但它的缺陷是对未来变化的考虑不够,所以我们要加入对未来各个产业发展的空间的主观判断。当然,大家的判断可能不尽相同,参数的选择也存在差异。以下介绍的是我们的调整思路。

我们从三个角度对模型进行了修正,第一个角度是生命周期:

1、提高处于成长时期,但理论测算增速较低的行业增速,如教育、交通运输设备、信息传输和软件信息技术服务;

2、提高处于成熟期,且有技术驱动空间的行业的增速,化学原料、化学制品和化学纤维(含医药制造)、电气机械和器材制造、机械、电子设备和仪器制造、仪器仪表等;

3、降低处于成熟期,技术提升空间较小但理论测算增速较高的劳动/资本密集型行业的增速,例如住宿和餐饮、建筑、房地产、造纸及纸制品、非金属矿物制品、印刷和记录媒介、家具制造等;

4、降低处于衰退期,但理论测算增速较高的行业,如木材加工及木、竹、藤、棕、草制品。

第二个角度是产业转移,提高未来我国将承接的高端制造产业转移的领域 1)电子行业中的半导体的设计、制造和封装等;2)通信行业中的如通信设备制造等;3)机械、交运设备中的新能源汽车产业、船舶海工装备、汽车零部件等;4)医药中的仿制药、创新药的研发、制造外包;5)化工行业中的新材料、精细化工品、电子化学品等。

第三是产业政策角度,提高政策扶持力度较大的先进制造业和现代服务业相关行业增速。比如先进制造业和现代服务业。调整的方式是根据对未来前景的判断,上调或下调 10%。

行业配置的建议与投资者的具体情况管理更紧密。也要考虑到行业的具体情况,一些小的行业可能增速确实很高,但是投资空间有限。我们又根据自身的情况,结合长期收益率要求,得出了长期(周期是 30年)的行业配置建议,也进行了短期(3年)和中期(10年)的配置。股权投资基金的生命周期一般是10年,内生增长率使用的是30年的增长率,因为10年至少是一个经济周期,可以使用长期的内生增长率。因此,10年的配置和30年的类似。短期的行业配置还需要考虑经济周期的问题和行业轮动的问题。把这些因素考虑进去,再做一个短期的行业配置。

10年和3年的两个配置结果应该都能达到8%以上的收益率。配置是比较客观和保守的,完全是基于行业长期的内生增长率。到此为止,单因子的配置模型就完成了。此外,为了便于后续研究,我们将国民经济行业换算成了申万一级行业,

在一级市场实际的投资决策中,对风险和收益的多维度考察必不可少。我们对收益、风险因子的选取及模型测算思路如下:

(一)收益层面,除了最为重要的行业内生增长率以外,还需要考虑各个行业中企业本身的经营水平、不同层级资本市场本身的投资收益情况;

(二)风险层面,我们从行业内生增长、经营水平波动风险,以及一、二级市场投资收益风险等角度选取了相关可量化的衡量指标;

(三)将风险因子纳入模型有两种方式,一是用风险因子直接调整收益率,二是根据风险因子调整配比,我们在此分别用两种方式对三年期的多因子模型进行了测算。

调整模型的测算方法有两种,一种是直接调整收益,一种是调整配比,最后再计算收益。值得说明的是一级市场的投资失败率数据并不好获得,我们使用了很多办法来测算,通过进入和退出的项目数量,和退出的收益率来综合判断。

综合对比中美两国股票市场的波动率指标,可以发现两国的业绩、估值波动率均相对较低的行业有公用事业、医药生物、轻工制造、食品饮料,均较高的行业有钢铁、有色金属、采掘、电气设备、传媒。因此,总体来看消费品行业、公用事业的波动率较低,而原材料、部分 TMT、部分制造业的波动率较高。

调整模型的测算方法上,风险调整收益方法举例,通过可量化的风险因素对相应的收益率因子给予调整,通过调整后的收益率给出相对合理的配置方案。

风险调整收益后的多因子配置组合:由于内生增长率的权重高达 60%,因此我们假设行业配比与原有单因子模型相同,根据调整后的收益率,未来三年组合收益率有望达到36.45%,年化10.92%,高于同一配比下,仅考虑内生增长率的单因子模型26.16%的三年期收益率和8.05%的年化收益率,可以看出,综合考虑风险、收益的多因子配置模型有望有效提高行业配置效率。

而风险调整配比方法将每个风险 /收益因子都看作独立变量,每个因子下各行业的配比按照对应因子的值进行加权获得,再赋予每个因子权重,将行业各因子下的配比进行加权,获得行业最终配比。

(一)准确把握产业发展的结构变化规律,判断产业未来演进趋势和增长空间,对于资本市场的长期投资有着重要的指引意义。 1、第三产业(服务业)最具发展前景。2、第二产业中,装备制造业、电子工业品增长空间最大,基础工业品位于中上游水平,传统工业和制造业的总量增长空间相对有限,但更注重质量提升。3、第一产业的总量增长空间最小,未来重点在于效率的提升。

(二)未来增长空间较大(复合增速高),我国 GDP占比处于上行通道且低于发达国家,同时,发达国家GDP占比仍在上行、GDP占比增速较高的行业,或是受益于全球产业链分工和产业转移的行业最值得看好。如:科学研究、技术服务和地质勘查业、卫生、社会保障和社会福利业、文化、体育和娱乐业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、教育、住宿餐饮、仪器仪表制造、交通运输设备制造等;我国GDP占比较高且逐年下行,发达国家亦逐年下行,增速不佳的行业发展潜力小,增长空间有限,应适当规避或仅在必要时进行适当战术配置。如农林牧渔、采矿业、基本金属、木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业、纺织服装、造纸及纸制品、非矿物制品等。

(三)在投资决策的过程中,若综合将多个风险、收益因子纳入考量,有望有效提升投资组合收益率。

来源:TGES2020周末在线系列前沿讲座(8月)