王伟 中国民生银行风险管理部高级经理

交易对手信用风险(Counterparty Credit Risk,CCR)一直是市场风险管理的一个难点。总体来说,CCR是相对复杂的,首先,在管理范围方面,既涉及了信用风险,也涉及市场风险,是一种典型的交叉风险;其次,在计量方面,又涉及大量的衍生品估值、价值的模拟分析;第三,整个管理流程也相对比较复杂,涉及像协议管理、客户统一管理、风险计量、押品管理、净额结算等多个流程,所以一直是商业银行开展风险管理的一个痛点和难点。

交易对手信用风险的定义简单说就是交易对手在交易现金流结算前的违约风险,目前根据监管的业务范围,主要存在于衍生品、证券融资以及中央交易对手的交易范围内。

双向性主要体现在估值方面,因为它涉及衍生品,例如双边衍生品、利率互换、外汇掉期,它们的估值也本身就存在双向性特点:既可以是资产也可以是负债,甚至还可以没有任何价值,这也导致了CCR的风险敞口也有双向性。

贷款或者是债券的违约风险敞口一般比较确定,即名义本金,但交易对手信用风险因为受估值的影响变化比较大,所以敞口的不确定性比较强。

因为交易对手信用风险被纳入到信用风险加权资产的计量框架,但是它的风险暴露又比较依赖于市场风险的计量规则,具体的资本计量一般由银行的市场风险部门和信用风险管理部门共同完成。

在2004年巴塞尔协议Ⅱ出台之前,其实没有正式提出过交易对手信用风险的概念,但是在信用风险的一些章节也提到过要关注部分表外业务的信用风险暴露。

巴塞尔协议Ⅱ正式提出了交易对手信用风险的概念,并且提出了三种计算交易对手信用风险违约暴露的方法,即现期暴露法、标准法和内模法,但其实这三种方法都相对比较复杂。所以,2012年银监会出台《商业银行资本管理办法》的时候,在附件8专门有交易对手信用风险计量规则,但是没有提标准法和内模法,而是直接将现期暴露法作为 EAD(交易对手违约风险暴露)的计算方法。

金融危机之后出台了巴塞尔协议Ⅲ,专门指出了交易对手信用风险计量的新标准法,即SA-CCR,替代了现期暴露法和标准法,同时作为计算交易对手信用风险暴露的计量方法。

在此基础上,2018年银监会出台了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则》,借鉴了巴塞尔委员会发布的衍生工具资本计量要求,要求“衍生工具名义本金达到5000亿元或占总资产比例达30%以上的商业银行”采用SA-CCR方法计量违约风险暴露。

整体来说,从监管的角度来看CCR计量的演进,主要就是从现行的现期暴露法,切换到SA-CCR的计量方法。

交易对手的信用风险加权资产主要由两部分构成,一部分是违约风险加权资产,另一部分是信用风险评估调整风险加权资产。

CCR加权资产=违约风险加权资产+信用风险评估调整风险加权资产

违约风险加权资产=交易对手风险暴露(EAD)*风险权重

信用风险评估调整风险加权资产是金融危机之后提出来的概念,是交易对手信用状况恶化、信用利差扩大导致的衍生交易发生损失的危险,可以理解成是交易对手信用风险的市场价值;违约风险加权资产即交易对手风险暴露(EAD)与风险权重的乘积。EAD是最终计量交易对手信用风险资本要求的关键前提。

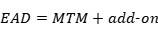

现期暴露法相对简单,等于衍生品的市值加附加因子。

下表就是限期暴露法的附加因子的系数(图1),基本上是按照风险类型和期限这两个维度来进行计算。

图1 限期暴露法的附加因子的系数

可以注意到,权重和现行标准法的权重趋势比较一致,即利率风险相对较小,外汇次之,然后股票和其他商品系数是相对较大,和市场风险的权重法是相吻合的。在该规则下,信用衍生品也有单独的附加因子规则,这里不再赘述。

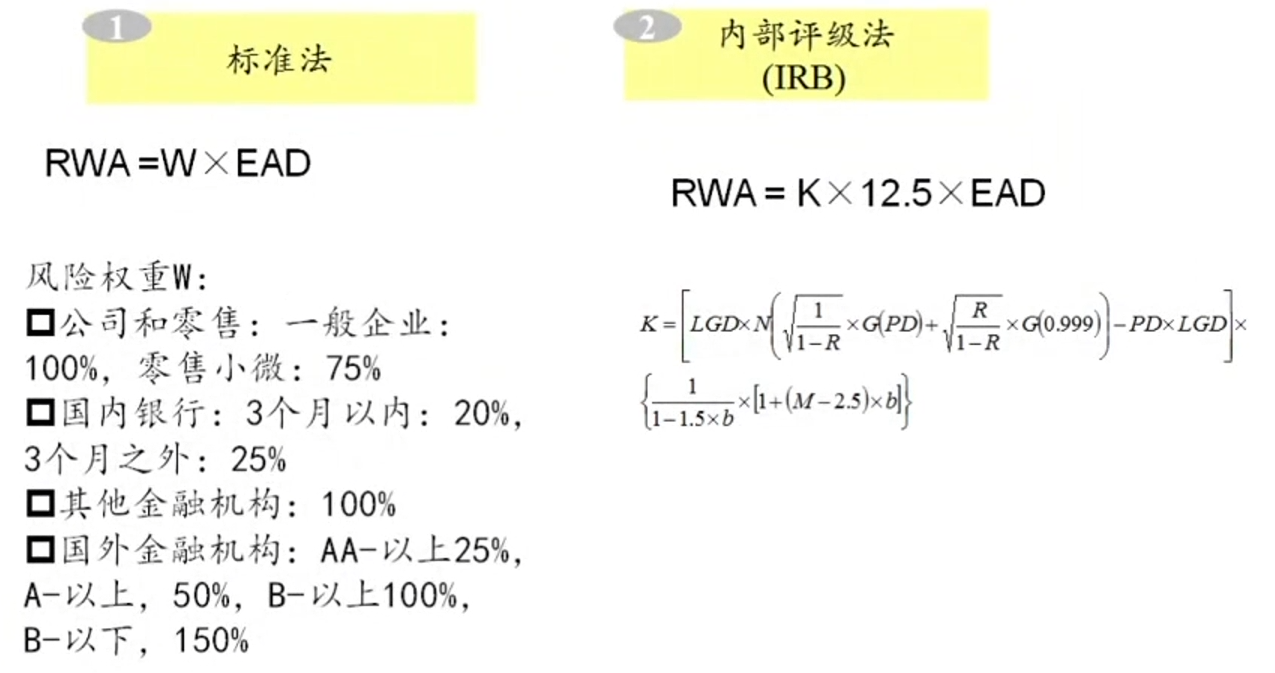

计算出EAD之后,一般会应用信用风险加权资产(RWA)的规则来计算交易对手的风险资产。计算方法取决于银行是使用标准法还是内评法,不同的方法分别对应不同的计算规则。(图2)

图2 风险资产RWA计算规则

信用估值调整的价值取决于交易对手信用利差和衍生品价格市场因子的变化。从监管指引给出的计算公式来看,大概相当于是一个无风险组合的价值,减去一个考虑到交易对手违约之后的组合价值,同时在中间也考虑了风险的对冲和风险的缓释,得到了CVA 的风险敞口,再根据对应的评级变化赋予一定权重,算出信用估值调整的风险资产。

2018年,银保监会发布了《衍生工具交易对手信用风险计量规则》,2019年开始实施,取代了现有的现期暴露法。该规则借鉴巴塞尔协议Ⅲ,成为新的规范性违约风险暴露计量方法。修改的背景是基于金融危机背景下的现期暴露法存在着风险的低估,主要改革的是交易对手信用风险暴露的计算。风险权重的应用规则目前不变。

SA-CCR和现期暴露法的整体逻辑比较一致,都是通过一定方法计算重置成本(RC)和潜在风险暴露(PFE),然后将重置成本和潜在风险暴露进行加总。

其中的区别就在于重置成本中,SA-CCR区分有保证金和无保证金两种情况。有保证金的情况比较复杂。具体计算公式如下:

有保证金:重置成本=Max(盯市价值-抵押品净额,触发可变保证金补充前的最大风险暴露,0)

无保证金:重置成本=Max(盯市价值-抵押品净额,0)

在现期暴露法里面简单地应用一个附加因子不同,SA-CCR要用到名义本金乘以监管因子来得到,这里的名义本金是有效名义本金的概念,不同的衍生品对应的有效名义本金含义可能不同,需要进行转换。例如对于利率和信用衍生工具,其调整后有效名义本金为监管久期乘以折成本币后的名义本金;对于股权和商品衍生工具,调整后有效名义本金为每一单位股权或商品价格乘以标的数量。而且考虑到抵消组合的效应,在计算有效名义本金的时候会更加复杂一些。

对应的监管因子也相对于原来的附加因子更加复杂,主要是增加了信用风险的因子,并且根据不同的评级,不同的行业还会细化不同的系数。

总体来看,SA-CCR计量的复杂性大大提高,对应的计量范围也扩展得比较多,在具体的计量实践中难度也加大。

除了衍生品的交易对手信用风险需要关注,证券融资交易对手的信用风险也要关注。主要包括回购、证券借贷和保证金贷款这几类,因为这些业务中嵌入了回购的安排,所以风险特征和常规的授信业务是有区别的,需计提交易对手信用风险资本的要求。

对于证券融资的交易对手信用风险,首先需要区分是银行账户还是交易账户,然后采取不同的方法来进行计算。银行账户的计算规则相对比较简单,就是将融资方视为借款人,然后按照权重法来计算他的信用风险资产,并且考虑到合格的质押物,合格的保证主体提供的风险缓释的作用。

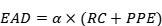

交易账户下计算相对会复杂一些,需要首先计算出来EAD,然后再乘以对应的权重,而EAD计算的主要规则是交易的交易敞口减去抵押品价值,需要乘以适当的基于波动性的折扣系数,然后得到风险缓释之后的EAD。

总体来看,交易对手信用风险还是比较复杂的,除了SACCR和CVA的计量规则本身比较复杂之外,还存在以下挑战:

第一,衍生业务的品种多。因为所有的交易对手信用风险几乎涉及所有的衍生品,都会涉及估值和未来价值的模拟。今年以来同业间市场创新的力度比较大,基于人民币的衍生品创新力度也在加大,进一步使交易对手信用风险管理的产品对象更加复杂。

第二,前台的交易中心比较多。几乎涉及各个领域,这些都会涉及交易对手信用风险,不同的交易中心、不同系统之间可能对同一个交易对手及其子公司有不同命名规则,而怎么样进行统一也增加了一个难度。

第三,交易对手多、情况复杂。衍生品的交易对手,既有境内的,也有境外的,既有同业的,也有企业客户的,使用的协议的结算方式也有不同的类型,涉及交易对手的情况处理也非常复杂。

第四,参与的管理部门很多。因为交易对手对应产品的特点,在整个流程上会涉及交易部门、授信部门、同业客户管理部门、风险计量部门,各部门管理边界如何界定清楚、如何协同也是难点。

第五,管理流程的环节多。流程涉及客户管理、法律协议、交易流程、押品管理、限额监控、资本计量、违约处置等多个动态持续流程,所以也是相对复杂的。

第六,涉及的系统比较多,整体的统筹管理的难度很大。大部分银行都没有一个部门愿意牵头去负责承担所有的交易对手信用风险管理,所以存在流程的割裂、系统支持不足等问题。

除了内部的挑战之外,商业银行在衍生品交易业务的信用风险管理还有合规的压力和同业竞争的压力,所以总体来说是一个比较复杂的局面。

在监管要求不断进化、市场不断创新的背景下,银行应该从合规和内部管理提升两个方面解决衍生交易的信用风险管理问题,提升业务和风险管理的水平。

具体而言可以在三个方面加强:

第一,加强交易对手的统一管理,交易对手的客户信息在各系统不能是割裂的状态,要在系统中打通,准确将各类敞口集中到唯一的交易对手上,这样才能在后续的精确计量和动态管理中做好基础性的工作。

第二,建立衍生品前中后一体化的系统,实现衍生品在交易簿记、风险计量后台清算的一致性,保证交易对手信用风险的敞口的准确计量和动态的监控。

第三,提高押品和保证金的管理水平,尽量实现净额结算,这样才能有利于减少交易对手信用风险暴露的产生和管理。

撰稿人:郭舒琪

责任编辑:傅泽天

来源:TGES2021(第十七届)中国金融风险经理年度总论坛:风险分析、量化和压力测试(12月)