陈圣 中电金信副总裁,监管合规业务总经理

本文的主题是如何更好地应对监管机构的要求,聚焦于通过数字化的手段和角度应对和满足监管机构对金融机构的要求,分享一些关于管理优化和转型的思考。

近年来,监管合规的强度和要求越来越高。从2018年4月开始,《关于全面推进金融业综合统计工作的意见》指出要完善大国金融数据治理,提出守住金融风险底线,不断提升服务实体经济水平。2019、2020年都是监管处罚的大年,监管机构密集地对金融机构开出一些“天价罚单”和监管处罚,这预示着强监管时代其实已经来临。2021年6月,银保监会发布《关于开展银行业保险业“内控合规管理建设年”活动的通知》,对内控合规治理架构的建设、内控流程的健全、内控合规文化的建设等方面提出了很多要求。2021年9月,银保监会发布了《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》征求意见稿,提出以数字化手段支持监管合规的要求。再到最新的《商业银行监管评级办法》,与原来的指引相比,更强调数据治理的重要性,增加了“数据治理”要素的权重。

这说明强监管时代的主要特点如下:一是监管的政策越来越密集,金融机构越来越难以应对;二是监管的变化从传统的金融机构报送转变到对金融机构本身监管合规及数据治理能力的要求;三是监管处罚的力度越来越强。

据不完全统计,2020年,银保监会一共开出2750份罚单。处罚类别包括公司治理、流动性资金贷款、关联交易、个人贷款、消费者权益保护、理财业务、员工行为等方面。罚款金额较多,处罚范围广、力度严。不仅罚则越来越多、处罚越来越密集,而且对金融机构监管合规能力的要求也越来越高。2020年5月20日,银保监会正式下发《关于开展监管数据质量专项数据治理工作的通知》,对监管数据治理提出了更高的要求。监管机构可以通过监管数据反推金融机构制度和业务流程上的短板,再要求金融机构给出全面提升监管数据治理的机制和时间安排,最后强化问责机制,落实数据质量主体责任。以前,传统的报送机制没有这方面的要求,现在更多会要求董监高亲自去解释。

此外,新的《商业银行监管评级办法》也对评级要素及其权重进行了一定的调整。原来的管理质量改为公司治理和管理质量两部分权重,体现近期对公司治理结构的重视,权重仍为20%;盈利状况的权重从10%下降到5%,该要素主要指银行的盈利,更多是股东的回报,对监管更为关注的风险意义不大;流动性风险的权重从20%降到15%;新增数据治理5%和机构差异化要素5%的权重(亮点);整体评级结果也分为1-6级,以及s级,级别越高,风险越高。新规的重点其实是增强金融机构内部监管评级的规范性和准确性,引导商业银行进一步加强整体风险管理。新的细则与原来的指引相比更具有操作性,只是自行发挥的空间更小了,强调了数据治理要素。从2020年开始, 数据\数据治理与金融机构监管合规之间的关系越来越紧密。现在,很多商业银行通过数据治理和监管合规数据的报送,来反推自身在业务和数据方面存在的不合规之处,然后再进行相关的调整。

金融机构在应对监管合规的政策要求时,所面对的问题和挑战越来越多.主要表现在以下四个方面。

第一,监管数据复杂程度高。以前所要求的报送数据是汇总类的.而现在,央行、银保监会、外管局和审计署等监管机构所要求的监管数据基本覆盖了金融机构所有的业务数据,且为明细级贴源数据。不同于汇总数据,明细数据的关联程度相当复杂,而且,数据颗粒度细、穿透性要求高。监管合规涉及多个类型和多个主题,这就要求金融机构在监管合规方面的业务口径定义和数据标准规范应该保持一致。

第二,监管数据报送管理难度大。现在,一个金融机构的报送有近30个,每一个报送相关的风险和合规管理,又是由不同的业务部门配合的。因此,在总分支行协调及多个业务部门之间的协同方面,往往存在很多问题。比如,关于监管合规的规则定义、规范取数、数据校验、问题分析和整改推动等方面,部门之间都是比较难以推动的。

第三,数据问题分析整改推动难。监管所反映出来的一些合规问题、业务问题和数据问题,通常会关联不同表和数据项,其背后会涉及到历史数据、系统功能、业务规则、取数逻辑、历史管理方式等各方面的问题。这些问题不仅需要很多部门长时间地开展根因分析才能理顺,而且需要开展一系列长期优化提升工作才能见效.这其实又增加了应对监管要求的难度。

第四,长效治理机制建设周期长。在监管数据问题从识别到分析,再到整改的过程中,金融机构往往会发现更深层次的管理问题,主要表现为金融机构的制度设计、组织架构、流程机制、知识管理及平台工具的不足.而进一步补足短板是一个需要金融机构上下联动的长期工程。

一是监管合规的制度要求,逐步从以往的汇总类统计指标监管开始转化成明细类数据监管,更多地体现了数据的真实性和穿透性。

二是监管问题的排查和发现逐步向数据驱动的模式发展。现在,一些头部商业银行已经根据每天业务产生的真实数据,按照各种监管要求检查业务的合规性和数据信息的完备性,再及时告知业务部门需要调整改进的地方,同时也通过这种数据驱动的方式反过来推动金融机构监管合规能力的提升。

三是监管问题的整改和管理,逐步由事后向事中,甚至事前发展。以前,金融机构是在被处罚后,即事后进行相关的整改。但现在,处罚的要求和罚则更严格、力度更大。很多金融机构开始从事后往事中,甚至事前进行发展。比如,在做一些业务流程的设计和业务系统的开发规划时,金融机构就审慎分析这些流程,即系统是否符合未来和现在监管机构的要求。最近两年,有很多银行,包括金融机构在建设新核心系统。他们在建设时都会把监管的要求纳入到新核心系统整体的规划和设计中。这其实就是从事后整改到事前规划的一个转变。因此,现在“数字化监管”能力更为重要,它可能能够更好地配合监管合规方面的业务整改和管理。

在后危机时代,监管合规要求比以往更加密集和具体。金融机构在应对并遵循新的监管规则方面的需求不断增加。特别是当不断出现大量监管政策变化的情况下,全面识别监管合规存在的差距,以跟踪监管变动,并在整个框架内维持动态追踪映射,这对提升金融机构的监管合规能力至关重要。因此,金融机构当前亟需在持续的监管政策变化中建立动态管理机制。这主要在体现在以下五个方面。

一是金融机构能够很快地捕获监管合规政策的变化,再让变化映射到现在的组织和流程管理上;二是现有的组织和流程管理能根据已经映射到的结果,进行快速调整、快速识别,并确定哪些是需要重点关注的、哪些是必须马上采取行动的;三是及时将监管要求与相关的组织架构进行映射,确定当某个问题需要整改时,所需要协同合作的部门及相应的管理节点;四是跟踪和捕获监管要求对现在的业务、流程和政策,甚至正在开发的一些程序和系统会产生的影响,并落实到执行层面;五是在三道防线之间就扫描结果进行沟通。比如,在业务开展时就进行监管合规方面的扫描,到第二道防线时,风险部和合规部进行相关的管理,能在事中就发现业务问题,让业务前台第一时间进行调整。

第一,“监管治理”应该与“全行治理”相互增益促进。强监管时代,很多金融机构其实已经疲于建立所谓全行级的治理项目和体系,关注的大多是如何能够真正地将治理工作落到实处。近两年,很多金融机构开始采用专项治理的方式,并切入实际的业务场景中。比如,风险合规需要很多标签和变量,这些标签和变量是否符合监管对数据的要求;风控所开展的业务是否符合监管对业务本身合规性的要求。以专项的数据治理和专项的业务治理为切入点,逐一击破监管合规不一致、不合规的问题。这样也能结合积极的或愿意去试点的业务部门,开展相关的数据治理和业务优化工作,进一步宣贯治理文化。

第二,“标准规范”和“监管合规”双向并举。一是数据层面:在报送数据规范化的同时,金融机构将监管数据标准规范嵌入到治理架构中,分析业务系统和采集规范,推动源端数标落地,夯实数据基础。二是合规层面:监管数据是监管经验的凝练,在标准规范和技术检核规则基础上进一步提炼业务检核规则,拓展报送前数据在业务逻辑方面的校验。如此一来,无论是数据层面的要求,还是业务层面的要求,前置到业务发生和业务执行过程中进行校验,金融机构可以在第一时间发现问题。

第三,“问题导向”的同时建立长效的监管数据治理体系。这个机制其实是为了解决部门之间的协同配合问题,包括监管问题、数据问题和效率问题等。这个过程需要金融机构的一把手予以重视,因为只有一把手才能将治理的流程和职责划分清楚。此外,机构要落实“事前解读分析、事中校验核对、事后监督整改”的流程机制,通过相关的数据平台或监管知识管理平台等技术手段配合推动长效监管数据治理体系的开展。

第四,金融机构要在良好监管数据质量基础之上,进一步发挥监管数据价值。比如,引入合规、风险等视角理解监管数据,运用数据间的关联关系,建立规则模型,提高对金融风险的甄别、防范、化解能力。在数据层面进一步推动各类监管数据的整合,建立统一的监管数据集市,以支持更有效、更灵活的数据应用,加速数据价值释放。

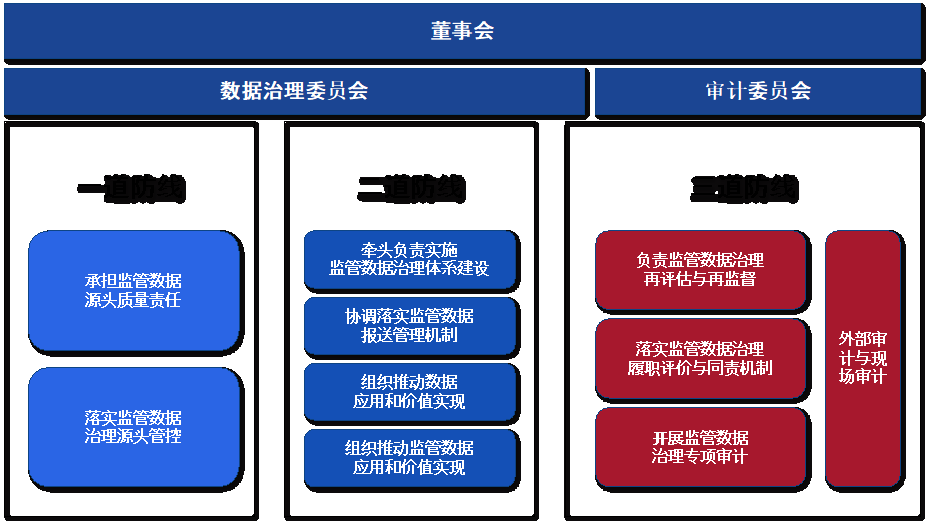

第一,设计监管合规治理体系框架。这方面主要是指在整体流程和技术层面做一些相关的优化工作。比如,如何协同组织各个部门、如何利用技术手段和业务手段逐渐提高和完善监管合规方面存在的问题等。“监管数据治理三道防线”是金融机构全面加强监管数据管理、完善监管数据治理的重要体系。具体分工如下:在源头应该发现数据问题;在第二道防线主要做数据治理、监管治理、报送治理等相关的规则和机制;在第三道防线更多是做评估、审计,以及相关的问责工作。而且,金融机构最好能通过数字化手段将三道防线进行联动。

图1 监管数据治理的三道防线

第二,严格管控问题源头,建立长效工作机制。《关于开展监管数据质量专项数据治理工作的通知》中要求银行从发现的监管数据质量问题出发,追根溯源,强化源头管理,建立元数据管理体系。同时在此基础上,补齐组织、制度、机制、系统等各个层面的工作短板。这项工作的关键点在于:一是要有追根溯源的机制。现在,很多商业银行包括金融机构已经建立了元数据系统,捕获整体数据的变化过程,实现溯源;二是在捕获时开展定期自评。当数据及业务变化时,机构可以每半年或者每个季度开展相关的技术层面和业务层面的自评,从监管合规的视角来分析自身数据和业务不健全的地方;三是建立长效的治理机制。机构要深刻理解并严格执行监管报送制度与要求,并在此基础上夯实报送管理基础,补齐各方面的工作短板。

图2 监管数据治理全面评估

第三,建立事前、事中和事后的管理流程。在事前,我们更多地需要及时跟进监管政策更新解读,并把它转换成业务术语和技术术语,落实到业务流程和相关的业务系统中。在事中,即业务开展过程中,我们要探索实时的数据校验。比如,每一分钟内又去对刚刚开展的一些业务进行校验,发现问题之后及时地通知业务部门进行相关调整,并在事后形成相关的报告,以天或月为单位进行最后的总结。机构可以通过这种方式改善业务和数据不合规的问题,同时培养跨业务部门之间监管合规文化的建设。在事后,健全整体问题的闭环机制,包括数据、系统、业务等方面,也包括如何长效开展数据层面和业务层面的提升机制。在这个过程中,机构需要结合前期工作构建知识管理系统,以进行事后总结。如此一来,新的监管合规政策要求出现,机构能及时应对;新成员加入监管合规部、统计分析部及风险管理部等部门时,也能够快速地了解和解读目前金融机构中存在的问题,以及现在监管机构的要求,能够快速适应并融入监管合规的工作中。

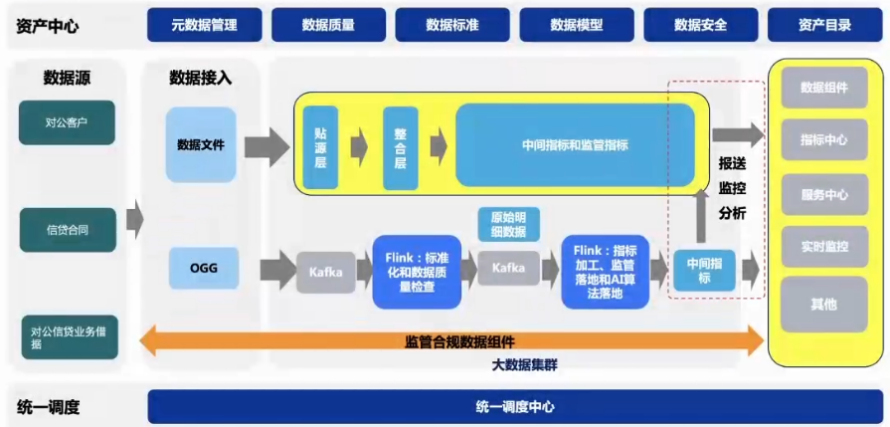

第四,规划统一监管合规技术平台,实现监管合规数据的质量监测及价值发挥。从解读监管政策并落实到相关的源头系统,到数据捕获、数据监测分析及合规性的校验,再到最终的报送,金融机构可以通过数字化手段来提高全流程的监管合规管理能力。

图3 统一监管合规技术平台

第五,提炼监管合规专业知识,构建金融机构监管校验规则知识库。知识库不仅应包括监管合规的知识图谱、金融机构内部业务层面和数据层面的校验规则,还应该包括出现问题之后的整改经验和总结。同时,针对各类监管合规数据,金融机构要进行全面梳理,拆借出数据项层级的表间及数据关联关系,解读分析监管合规管理目的,关联信息规则诉求,形成整体的知识图谱,为现在的业务执行和后续的业务开展提供相关的参考。

以上五方面关键工作其实是从组织、流程、技术和知识文化层面上全方位地构建监管合规的管控机制,尽量提升金融机构动态应对监管的能力。

撰稿人:冉鑫

责任编辑:傅泽天

来源:TGES2021(第十七届)中国金融风险经理年度总论坛:内控、合规、审计与操作风险管理(一)(12月)