何海锋 北京市天同律师事务所合伙人

基于自身作为诉讼律师所经手的案例和公开的财务案例,本文主要探析在债券违约的背景下,中介机构所面临的法律风险。何谓“以终为始”?因为我始终认为司法是正义的最后一道防线,它也是防范金融风险的最后一道防线。在司法端,金融风险暴发所呈现的面貌和特点能够为日常业务开展过程中的风险管理提供一些指引。因此,可以从案例和司法实务的研究反过头来分析如何进行风险管理。

目前,债券违约基本上成为了一个热门词汇,各种信仰接连被打破,国企信仰、城投信仰以及地域信仰都在被逐一地打破。如方正、紫光这些著名校企在违约,华晨宝马等大型国企在违约,AAA评级的企业也在违约,违约已经成为一个常态化的趋势。从数据来看,无论是违约债券个数、违约主体数还是违约金额,其总体占比在2%左右。此处的违约主要指信用债,利率债不太可能出现违约情况,除非是发生经济危机这类重大的系统性风险。从表1中可以看出,2020年信用债违约率为2.15%,低于2019年的2.18%,2018是信用债违约率最高的一年。2014至2017年违约率较低,于2018年大幅攀升,2020年虽然受到新冠疫情影响,但信用债违约率并未上升。

表1 2014-2020债券违约情况统计

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 违约主体数(个) | 5 | 26 | 34 | 22 | 52 | 73 | 52 |

| 违约债券数(个) | 6 | 30 | 79 | 47 | 160 | 204 | 170 |

| 违约债券占比1(%) | 0.20% | 0.35% | 0.39% | 0.14% | 0.41% | 0.46% | 0.33% |

| 违约债券占比2(%) | 0.31% | 0.83% | 1.46% | 0.78% | 2.31% | 2.42% | 1.72% |

| 违约金额(亿元) | 13.40 | 127.27 | 401.77 | 380.55 | 1504.26 | 1576.12 | 1884.00 |

| 违约金额占比1(%) | 0.02% | 0.12% | 0.20% | 0.13% | 0.46% | 0.47% | 0.48% |

| 违约金额占比2(%) | 0.05% | 0.32% | 0.74% | 0.70% | 2.56% | 2.18% | 2.15% |

| 新增违约主体数(个) | 5 | 25 | 29 | 9 | 40 | 43 | 29 |

| 来源:申万宏源研究 | |||||||

违约的影响是显而易见的。从持有人的角度来看,违约带来直接的本息损失。通常来说,企业一旦出现债券违约,可能紧接着就是信用崩塌,甚至进入破产重整程序,因此追偿的路径往往是非常漫长的。从发行人的角度来看,违约带来的整体影响也是非常大的。发行人自身的融资能力可能会呈现出雪崩效应,如同时发生银行抽贷的情况,其标准化融资和非标融资渠道都会受到限制,而且会影响企业经营秩序,管理层也可能会出现动荡。

相比于持有人和发行人,违约给中介机构所带来的影响可能并不明显,也容易被忽略。我主要从诉讼的角度出发,分析在出现债券违约之后,会计师事务所、律师事务所、评级机构、资产评估机构、增信机构等中介机构所面临的处境。造成这些处境的根源可用三个理论概况,分别是深口袋理论、破窗理论以及看门人理论。

第一个是深口袋理论,即“谁有钱,谁的口袋就深,那就找谁要钱”。发行人无力偿还债务后,投资人求偿的目标就可能转向承销商、律所、评级机构等中介机构。

第二个是破窗理论,是指对于这些专业的中介机构,在法律责任适用上有一个基本推定,即违约行为的发生说明这些机构之前对发行人偿付能力的判断可能存在问题。通俗而言,“窗户上有一个小洞,那么这个小洞肯定会逐渐变成一个大洞”,换言之,“厨房里有一只蟑螂就说明其中可能有一窝蟑螂”。显而易见,这是一种过错推定。因此,对于中介机构而言,其自证清白的压力非常大。

第三个是看门人理论,即投资人认为中介机构是债券市场上的看门人,这些机构不能让无法偿债的发行人进入市场,否则是对投资人的不负责任。如果发行人违约了,则说明中介机构没把门看好。举例而言,看门人的角色不是小区保安,而是类似在机场执行安检的专业人员,这些人员具备专业的设备和知识。一旦出现安全事件,专业人员是很难逃脱责任的。

因此,基于这三个理论,在债券违约的背景下,中介机构的责任就备受关注。当然,中介机构受到关注的原因,还有一点是中介机构在债券市场上扮演的角色本身是非常多元的。

债券市场上的中介机构既是专业的,但同时也是一个商业机构,这两个角色之间有时就会存在一定的冲突。因此,一旦出现债券违约,它就会以不同的姿态、不同的角色卷入到违约事件当中。

其一,中介机构自身可能就是债券的投资人。它有可能是用自己的钱投资(自营投资),也有可能是帮别人投资(资管计划),还有可能是作为投资顾问给别人提投资建议。无论如何,它都是以买方的角色出现的。其二,与买方相对的是卖方,中介机构自己也会发债,这时它自身就会面临债券违约被追偿的问题。中介机构可能还会为别人发债提供增信,比如中债信用增进,它是专门为发行人发债提供担保的。这是债券市场上最直接的两种角色。

处于买卖双方之间的是传统意义上的中介机构的角色,它们自身不参与债券的买卖,但是以看门人、专家的身份存在,同时收取专业服务费用。它们在债券发行以及存续期间承担法律规定或者合同约定的一些义务和责任。这些中介机构包括承销机构、受托管理人、审计机构、律师事务所、会计师事务所以及评级机构等,也包括销售机构。传统上销售机构应该归类于卖方机构,与专业与否不相关。原来都说市场有风险,投资需谨慎,买者要自负。但是,近些年来无论是监管端还是司法端,越来越把卖方机构视为专业机构,买者自负的前提是卖者尽责,即销售需要做好投资者适当性义务、信息披露、销售过程录音录像、证据保存等工作。这背后的基本逻辑是,作为一个专业机构,它有一些法定义务要承担。这也区别于单纯的债券买卖双方,其兼具有专业机构和商业机构的特点。

以律师事务所为例,它也不是一个纯粹的机构。从律师法来看,律师首先要维护宪法和法律的实施,然后才是维护当事人的利益,律师不能为了当事人的利益或者自身的利益为所欲为,必须在宪法和法律范围内行事。律师受到律师法、律师协会、司法局等一系列的监管以及制度规范的约束。与此相同,对于承销机构、审计机构、银行等机构,也存在很多的监管规则,如商业银行法、证券法、证券公司监督管理办法等,由此它们需要承担更多道义上和法律上的义务。也正因为此,作为中介机构出现在债券市场上时,其义务和责任的要求更高,这是中介机构自身的多元角色所导致的。

1.自营投资

中介机构用自己的钱去投资债券,在这类违约纠纷中,核心的争议在于违约时间点的确定、违约金的计算方法、是否约定了利益解决条款、约定的仲裁法院等问题,这就是最典型的合同关系问题。中介机构作为投资者,债券违约出现之后,可以依据和发行人签订的债券募集说明书等构成合同关系的这些文件去要求还本付息,这是最简单的路径。以往这个路径存在一些争议,但2020年最高法院制定的《全国法院审理债权纠纷案件座谈会纪要》已经基本上把这些争议梳理清楚了。总的来说,投资者在债券违约之后去求偿,只需要做一件事,即证明持有发行人的债券即可,而没有兑付这个事情则不需要投资者证明。按照合同法来说,是否履行合同由负有履行义务的一方来证明。也就是说,原则上作为债券的投资者,用自有资金去投资的时候,只要证明购买持有了发行人的债券即可。

当然,在债券违约之后,投资者通常都会提供其违约不能兑付本息的公告等作为证据要求还本付息,但是从法律上来看,这些都不需要提供。是否履行兑付义务由被告来证明,只要被告不能证明,就需要承担还本付息的责任,其中特别重要的一点就是投资者必须证明自己持有债券。

2.资管机构

中介机构使用他人的资金去投资债券,在债券违约之后,中介机构能否代表别人去要求发行人还本付息在以往是存在争议的,即资管机构是否具有诉讼主体资格。同样地,在最高法院的规定也解决了这个争议,资管机构有权代表委托人去要求还本付息,过程与前述自营投资求偿的要求一致。但也存在不同情况,比如中金财富与华泰汽车的案例。中金财富作为资管计划的管理人想要将其持有的债券申报回售,相当于债券的提前到期。发行人华泰汽车与其签订了一个债券交易及保密协议,协议约定管理人撤回回售申请,发行人为债券的最终兑付增加一些担保和保证。这是私下签订的保证协议,最后引发了纠纷。协议签订后,发行人并没有履行这个协议。即管理人按照约定撤回了部分回售申请,但是发行人并没有增加增信担保措施,结果管理人最后还是没有收到本金和利息。在一审时,发行人表示其与管理人单独签订的这个协议构成所谓的私下清偿,损害其他投资者的利益,因此是无效的。

整体来看,资管机构在债券纠纷需要注意一些事项。第一,作为受托管理人,私下签订的协议当然是基于投资者的利益,但是在应该回售的时候并没有执行,而签订的所谓增信措施最终也没有实现,那么就有可能对自身的受托管理造成损害。第二,作为资管机构,债券买卖与回售是受法律所保护的证券法律关系,其中包含过错推定、连带责任、法律保护等一整套的程序。但是,当资管机构和发行人签了私下清偿协议,两者之间的关系就从证券法律关系转化为合同关系。合同关系注重的是双方平等协商,权利义务是完全对等的。而证券法律关系是假定发行人更加强势,它的信息更加充分,所以法律会给对手方一定的倾斜保护。当私下清偿协议签订时,有可能就丧失了证券法上的倾斜保护。

3.资管机构与投资顾问结合

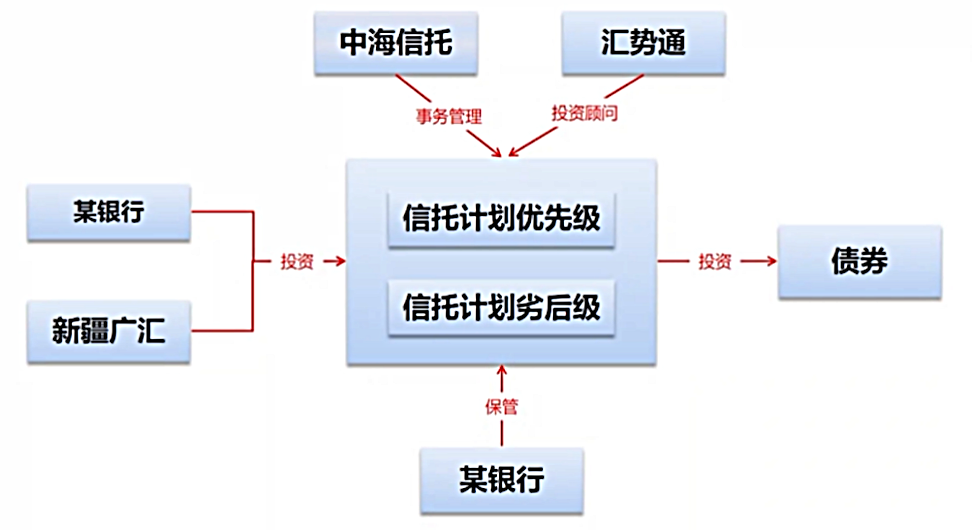

作为资管机构与投资顾问结合的买方,主要指债券配资业务。举例如图1所示的信托计划,劣后级新疆广汇和某个银行的资金,按照一定的杠杆比例以结构化的方式成立一个信托计划去投资债券。中海信托为信托计划管理人,但实际上它纯粹是一个通道,整体投资指令都是由投资顾问汇势通决定的。债券违约后,劣后级新疆广汇起诉中海信托。因为汇势通曾经有过关联交易的行为,其使用自营资金或者其管理的其他资管计划持有一些债券,如方正或者华晨的债券,在债券出现违约前或者违约后,它就会下指令用前述信托计划接盘这些债券。新疆广汇表示中海信托作为管理人,没有识别汇势通的关联交易,需要赔偿因审核缺失导致的损失。中海信托则表示在劣后级告知它的时候就将这种行为纠正了,已经让汇势通将债券卖出,而且也没有造成损失。那么如果确实造成了损失,中海信托是否因此而产生责任,这是本案例的第一个问题。

图1 信托计划案例

第二个问题是优先劣后的分配问题。基于原来信托计划优先劣后的安排与信托合同,若信托财产中存在现金,在最终信托计划清盘分配的时候,现金会优先满足优先级的利益,但是其中并没有规定在没有清盘的情况下,优先级能否将现金优先分配。这时就涉及债券违约的特殊性,因为如果底层资产是持有的股票,其具有公允价值,除非停牌,否则它每天都有价格的变化,估值不是问题。但是债券比较特殊,特别是很多私募债券,无法确定它违约后停牌时的价值。理论上,持有的凭证是具有一定价值的,但实际上的估值应该如何确定是一个问题。按照合同约定,如果估值低于一定价值,它是可以不可逆地变现平仓的,然后把变现所得优先分配给优先级。但如果估值还是按照债券的面值来估计,它就没有平仓的权利,这就引发了争议。当然,法院最终裁定信托公司是有权利来这样做的,即将账户里的现金优先分配优先级是可以的。作为信托公司或是资管机构,合同中是否明确这样的权利也是值得关注的。

4.资管机构与私募基金结合

举例而言,发行人为了成功发行债券,与一个实为私募基金公司的投资顾问签了一个协议,协议的大致内容是发行人自己筹措一部分资金,基金公司再去筹集一部分资金,然后资金全部用来购买发行人发行的债券。具体而言,发行人出资2.5亿,基金公司1:2配资,筹集5亿的资金,然后发行7.5亿金额的债券。但是,私募基金公司在拿到2.5亿的资金后,它并不是成立了一个基金,然后用7.5亿全部购买发行的债券。它采用的是前述信托计划的结构,运用这7.5亿的资金再进行配资。比如1亿按照1:5的比例进行配资,到银行拿到5亿。总而言之,发行人与它原来筹集的资金是1:2的关系,在得到7.5亿后,它运用7.5亿配资到更多的钱投入更多的债券,而不是只单独购买发行人的债券。比如按1:5配资得到37.5亿,其中7.5亿投入发行人的债券,剩下30亿投入其他债券。7.5亿如期兑付,但是其他债券就没这么幸运了。这些债券违约后,发行人将基金公司诉至法院,其认为基金公司不应该将其出资的2.5亿元再通过信托计划进行配资,从而放大杠杆,以至于造成损失。

前述融资方式是行业内较为普遍的债券结构化发行,永煤事件之后,这种方式引发了广泛的争议,并受到监管的严厉打击。在本案例中这类结构化发行在当时的环境下还并没有成为争议焦点,双方主要关注的是发行人的出资能否投资信托计划、信托计划是否属于固定收益产品等问题。法院最后认定发行人向基金投入的资金明确了固定收益产品的投向,因为信托计划的底层资产是债券、现金类的资产,也应被认定为是固定收益产品,符合发行人的资金投向。总的来说,发行人通过结构化发行方式自己出资购买自己的债券,债券到期后如期兑付,但自己事先出资的部分却无法回收。作为资管机构需要注意的是,结构化发行和前文所述的私下清偿协议,在监管评价或者法律评价上是存在问题的。因此,在制定这类债券交易结构安排的时候,需要引起高度的重视,一旦因为这些问题使得合同被判定无效,那么结果可能就大不相同。在本案例中,很难说发行人受到损害了,因为它自己确实也参与了不正当的交易安排。

总体上,作为买方而言,无论使用的是自营资金还是资管计划,在司法实务中可能都要做好最终面临血本无归的心理准备。例如在追偿过程中,因为发行人并没有可执行的资产,法院最终不得不终结执行程序。换言之,因为追偿时的举证责任很低,只要证明购买并持有发行人的债券即可,所以胜诉的概率很大,但最终能够追偿成功的概率较小。

目前为止,还未有中介机构作为发行人出现违约的情况,都是一些实体企业的信用债违约案例。作为卖方卷入债券违约纠纷的中介机构案例较为少见,一般主要是增信机构,比如中债信用增进。这类增信机构给发行人提供了担保增信,发行人暂时无力偿还时,担保机构先代为偿还。如此一来,增信机构就产生一个对于发行人的追偿权,它可能会将这一追偿权转让给第三人,由第三人来向发行人追偿。

如前所述,中介机构作为买方,在发行人无可执行资产时,赢了诉讼之后也无法得到偿还款。这时,由深口袋理论、破窗理论以及看门人理论的推定,求偿的目标就转向债券发行的承销机构、会计师事务所、律师事务所、评级机构、资产评估机构等专业服务机构,让它们来承担责任,这类案例在2018年以后开始大量出现。早期债券违约情况出现的时候,都是要求发行人承担责任的。但是近些年发行人逐渐出现无钱可还、破产重组等情况,加之整个金融市场开始关注中介机构的责任,由此更多的人就把目标转向了中介机构。

中介机构在债券市场的角色是多元的,可以作为投资者使用自营资金或者作为资产计划的管理人去购买债券,也能作为债券的承销商和受托管理人,这些角色之间实际上是存在冲突的。有可能出现的情况是中介机构自己购买自己发行的债券,即债券的承销商是自己的投行部门。当然,更多的情况是中介机构去购买其他中介机构承销的债券,这时候就会出现一个中介机构起诉另一个中介机构的情况。此时中介机构是以债券市场服务机构的角色出现,具体分为以下几类角色。

首先是受托管理人,受托管理人作为第一个的原因是其在法律定位上应该是代表投资者的。换言之在债券出现违约之后,它应该代表投资者向发行人或者其他机构追偿的。因此,受托管理人与投资者的关系应该是最近的。但是,更重要的是受托管理人也逐渐成为被追责的对象。因为管理人在受托管理过程中可能存在一些信息披露问题以及瑕疵行为等,会被认为对其应该对债券违约承担责任,因此它也可能面临着诉讼。其他的典型角色还包括承销商、会计师事务所、律师事务所以及评级机构等四个角色,在债券违约之后,它们可能被追偿的风险是相对较大的。

以“14吉粮债”为例,吉林粮食集团发行了一个私募债,但原广州证券(现中信证券华南)在承销过程中的对该公司股权关系的披露等尽调工作存在一些瑕疵,并未披露它实际上是一个民企。另外一家券商关注到了这一问题,认为承销商应该承担虚假陈述的责任,将其诉至法院。一审法院认为主承销商对发行人的实际控制人股权披露与事实不符,即吉粮集团不是国企,以构成虚假陈述为由,判定承销商承担全部连带责任。该案在当时引起了轩然大波,承担全部的连带赔偿责任是很重大的,这对券商来说是一个不能接受的判决。对于是否应当承担连带赔偿责任或承担责任的比例等问题,双方产生了分歧,最终该案是调解结案。由此可见,承销商面临的风险也很大,有可能承担全部的责任。这个案例出现在最高法的债券纠纷会纪要之前,在这之后出现了更多的要求承销商、审计机构、评级机构、律所等承担侵权责任的案例,如北京金融法院“1号案”、五洋债案、康得新案、中安科案等。这些案例的共同特点是发行人已经无力偿还了,如“大机床SCP002”案例中,大连机床已经破产重组完成,但投资人获偿的比例非常低,其追偿目标就转向中介机构。

与中介机构作为买方向发行人求偿的合同关系不同,中介机构作为被告的情况就较为复杂,这需要构成侵权四要件。第一,需要证明它有侵权行为,而且侵权行为要被认为是能够影响投资者对发行人偿付能力判断的重大的信息。第二,需要证明实际造成了损失。第三,需要证明损失和它的侵权行为之间有因果关系。就因果关系这一点而言,通常法律上会把这个责任交给中介机构。第四,需要证明中介机构在主观上有过错,即它在债券的募集说明书中或者在募集文件制作过程中,存在没有勤勉尽责的尽职调查义务。因为事先有一个过错推定,这个要件一般是由中介机构来自证清白。

中介机构作为买方,去起诉其他中介机构时需要证明前两个要件,即有两个举证责任。第一个是证明它有虚假陈述,比如发行人被处罚后有相应的处罚决定,有其他证据证明或后续事实证明募集文件中的陈述是虚假的。比如在“大机床SCP002”的案例中,法院的判决中说明发行人的应收账款是假的,包括在发行人后续破产重组过程中都有证据证明其募集文件中所列明的应收账款质押是虚假的,这足以影响作为买方的中介机构对发行人偿付能力的判断,这就完成了第一个举证责任。第二是需要证明因侵权行为而遭受的损失,此时需要注意的是不能要求超过自身损失的赔偿。比如作为垃圾债的投资者,在二级市场上并不是以面值购买的债券,可能是以较低的价格买入的。这时不能要求中介机构按面值赔付,因为侵权法不会保护超过投资者损失的部分,坚持填平原则。后续的举证责任就交由作为被告的中介机构来证明。一是需要证明原告的损失与侵权行为并无因果关系,损失可能是由其他原因造成的,比如原告与发行人的私下交易等情形。二是证明自身做到勤勉尽责的义务了,主观上没有过错。总而言之,前两项没有证明,侵权责任就不成立,后两项没有证明,则由被告承担责任。因此,作为买方的中介机构和作为证券市场上服务机构的中介机构,在法律责任上存在不同之处。

(责任编辑:冉鑫)

来源:TGES2021高级研讨会:内控合规审计和操作风险管理高级研讨会(9月)